Necesitamos tu ayuda para seguir informando

Colabora con Nuevatribuna

Como consecuencia del desastre del año 1898, España se había convertido en un país interesante para el mundo europeo y sobre todo por su proyección norteafricana y cuyo centro importante para la política exterior residía en el estrecho de Gibraltar.

Una de las consecuencias positivas del desastre de 1898 fue que fueron desapareciendo aquellos factores que habían alejado a España de los países hispanoamericanos. Ahora no tenía sentido temer a la antigua metrópoli frente a un poderoso vecino del norte como eran los Estados Unidos.

España fue desde entonces una nación de segundo rango cuya importancia radica ante todo en su situación estratégica a uno y otro lado del estrecho. No estando ligada a ninguna potencia por algún tipo de Tratado estable. Era pues un país aislado.

La única posibilidad de salir del aislamiento residía en motivos económicos o militares

La única posibilidad de salir del aislamiento residía en motivos económicos o militares para que España se convirtiera en un aliado deseable. La condición mediterránea de España y sus intereses en el norte de África la ponían en o con Francia y Gran Bretaña que eran potencias dominantes y mediatizaban a nuestro país.

Alfonso XIII en un discurso en el año 1907 comenta los intereses muy considerables que unían a España con estas dos naciones y que influyeron mucho en el papel que le dieron a España en el norte de África.

España no tenía verdadera capacidad para independizarse de aquella tutela. Los representantes diplomáticos españoles en todo el mundo solían actuar de manera supeditada a los de estos dos países y en ellos residían nuestros embajadores más calificados, más estables y más directamente vinculados a Alfonso XIII.

El papel de Francia y Gran Bretaña en la política exterior española se aprecia con examinar la repercusión que sobre España tuvo la revolución portuguesa del año 1910. Ya desde antes el peligro revolucionario republicano había hecho ponerse en o a ambos monarcas, estableciendo entre ellos una cooperación defensiva.

Cuando cayeron los Braganzas portugueses hubo una evidente hostilidad española respecto al nuevo régimen, sectores carlistas y monárquicos prestaron ayuda a los conspiradores portugueses desde la frontera gallega y según Canalejas también con el apoyo del palacio español.

Alfonso XIII en el año 1913 exploró la posibilidad con Francia de poder intervenir, pero Gran Bretaña era un país tradicionalmente apoyaba a Portugal. También se exploró la posibilidad con Alemania y Austria que tampoco apoyaron el intervencionismo español en Portugal.

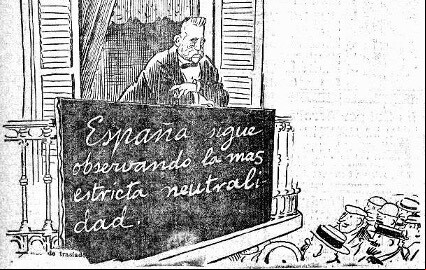

Todo esto contribuyó a fomentar la posición neutralista española cuando estalló la I Guerra Mundial. En realidad esta posición se basa fundamentalmente en dos aspectos, el primero por el interés exclusivo por Marruecos y Gibraltar y en segundo lugar por la debilidad de la posición española en todos los terrenos.

Para confirmar esta afirmación debemos conocer la posición de Eduardo Dato cuando le escribió a Alfonso XIII y le dice “que si la guerra de Marruecos está representando un gran esfuerzo y no logra llegar al alma del pueblo ¿Cómo íbamos a emprender de mayores riesgos y de gastos iniciales para nosotros fabulosos?”.

Somos neutrales porque no podemos ser otra cosa decía Cambó, pues la mitad del ejército español estaba en Marruecos y el 80% del presupuesto militar se empelaba en el pago del personal. En estas condiciones la postura de la clase dirigentes española puede considerarse como acertada por mucho que desde el mundo intelectual la calificaran como vergonzosa como fue el caso de Unamuno.

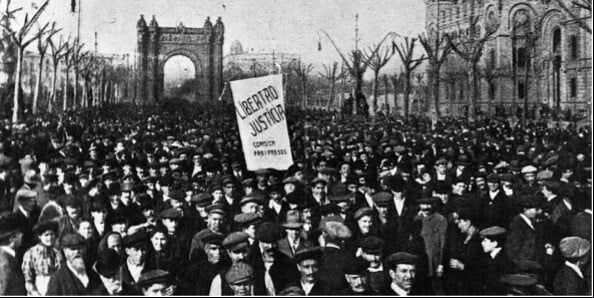

El Estado español fue neutral pero la sociedad española vivió fuertes tensiones

El Estado español fue neutral, sin embargo, la sociedad española vivió fuertes tensiones que Pío Baroja pudo describir la situación como una auténtica guerra civil. Una situación como ésta fue la consecuencia de la conversión de España en un campo de batalla entre las respectivas propagandas de los beligerantes.

La influencia sa era mayor que la alemana en el momento de estallar el conflicto, pero este último país hizo un gran esfuerzo con inversiones importantes de dinero que inmediatamente los aliados intentaron contrapesar con otras semejantes.

Como el papel se había convertido en muy caro resultaba posible comprar a la prensa y como dice Araquistáin, que “los dedos de una sola mano pueden servir para contar los periódicos diarios que no han sido comprados en Madrid”.

Las compras de los periódicos alteraban el alineamiento previsible de los medios de comunicación. Hubo diarios republicanos de izquierda como España Nueva, comprados por los alemanes mientras que los ses subvencionaban a la prensa carlista. El propio Araquistáin recibió subvenciones sas, británicas e italianas,

La prensa conservadora, la mayor parte del ejército y del episcopado con la excepción del arzobispo de Tarragona eran germanófilos. Para la izquierda apoyaban a Francia e Inglaterra pues consideraban que estaba la causa del derecho, la libertad, la razón y el progreso, como decía Lerroux, que era el más destacado intervencionista.

Una liga antigermanófolia se presentó como órgano del liberalismo y la democracia en el año 1915 y entre quienes suscribieron el manifiesto figuraba Unamuno, que veía en la germanófolia la “beocia troglodítica atudescada”.

Azaña se lamentó de la falta de preparación española para el conflicto en donde hubiera querido una intervención a favor de los aliados, o un Araquistáin, para el que la guerra era una continuación de la Revolución sa.

Los intelectuales partidarios de Alemania fueron pocos y debemos mencionar a Jacinto Benavente y D’Ors y alguno fue por motivo inesperado como fue el caso de Pío Baroja que consideraba que Alemania era el único país capaz de aplastar a la iglesia católica.

Incluso a los movimientos obreros llego el debate sobre qué hacer con la guerra. Mientras los anarquistas supieron mantener una posición antibelicista, los socialistas fueron partidarios de un neutralismo matizado por la aliadofilia.

Una legión catalana combatió contra Alemania y el tradicionalismo no aceptó la aliadofilia de su pretendiente oficial Las exhortaciones a la paz fueron mínimas al tratarse de una nación neutral y la propia posibilidad de que el Papa se refugiara en España fue esgrimida como argumento contra uno de los beligerantes, Italia.

El más decidido político por la neutralidad fue Eduardo Dato, que, al estallar la guerra, incluso no quiso mandar tropas a la frontera para evitar cualquier tipo de influencia sobre los acontecimientos. Para moderar la acritud de las disputas internas no dudó en acudir a la censura o a la suspensión de las sesiones parlamentarias.

Antonio Maura titubeó un tanto pues había sido partidario de apoyar a Francia e Inglaterra quiso también hacerse portavoz de las actitudes germanófilas de la derecha española.

Aun habiendo calificado el principio de neutralidad como una perogrullada, no dudó en criticar a los aliados por fomentar la decadencia, el enervamiento y el apocamiento de España, pidiéndoles además Tánger y Gibraltar.

Sólo Romanones entre los políticos del turno hizo declaraciones de aliadofilia, aunque no implicaran beligerancia

Sólo Romanones entre los políticos del turno hizo declaraciones de aliadofilia, aunque no implicaran beligerancia. Este hecho explica que cuando la guerra submarina alemana se convirtió en total y empezaron a producirse torpedeamientos de buques españoles llegara al poder con el objeto de manifestar una postura más decidida en la defensa de los intereses españoles.

La tensión de la sociedad española era tan grande que cuando en abril del año 1917, las pérdidas de buques españoles alcanzaban las 100.000 tm, se publicó una nota quejándose de que los alemanes ponían en peligro la vida económica de los países neutrales y se vio obligado inmediatamente a abandonar el poder.

Testimonio de la neutralidad española es que sólo cuando los buques españoles hundidos superaban el triple de la cifra indicada y tan sólo faltaban quince días para la finalización del conflicto, se decidiera la incautación de buques alemanes estacionados en puertos españoles.

El hundimiento de barcos fue uno de los aspectos más negativos de la guerra mundial para España, que tampoco logró una mejora territorial en Marruecos, Gibraltar o respecto de Portugal. Los alemanes le habían prometido en caso de ganar se nos hubiera concedido lo demandado.

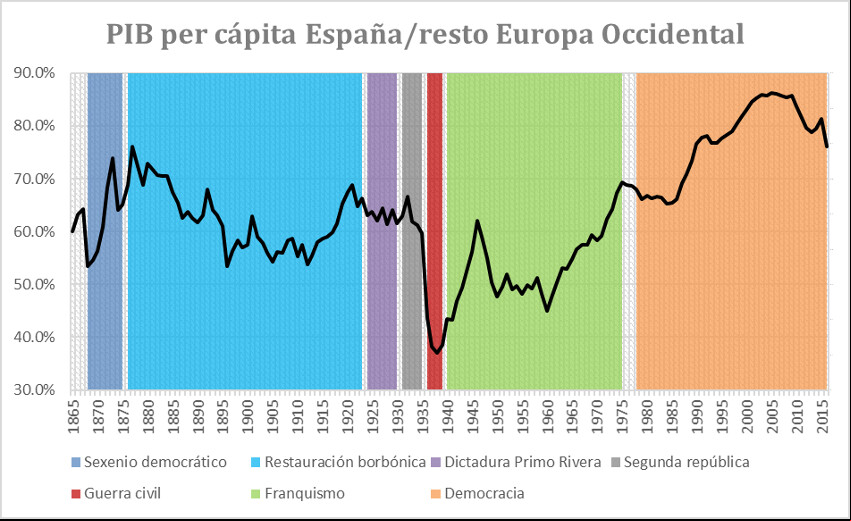

La neutralidad durante la guerra mundial resultó netamente positiva para España, en especial por su mantenimiento facilitó un importante desarrollo económico, evitó unas tensiones políticas y sociales tan graves como las que padecieron Italia y Portugal que participaron en la guerra y como consecuencia cambiaron de régimen político y sirvió para realzar la política exterior de España en Europa.

A finales del año 1918, Romanones como presidente del gobierno debido a su actitud aliofilia suscribió un manifiesto de la llamada Unión Democrática Española en pro de la paz y la cooperación internacional. España como principal país neutral europea parecía destinada a jugar un papel de primordial importancia en el Consejo de la naciente Sociedad de Naciones.

Aunque nunca logró un puesto permanente en él, estuvo a punto de conseguirlo y, de cualquier manera, fue siempre elegida para figurar en el mismo durante los primeros años de la década de los años veinte, gracias a esa circunstancia y al apoyo de las naciones hispanoamericanas.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA Iº GUERRA MUNDIAL

El impacto de la guerra mundial en la economía española tuvo una gran relevancia y tuvo una entidad y una trascendencia fundamental en el desarrollo del capitalismo español.

Una verdadera riada de dinero llega a nuestro país, donde algunos economistas hablan de unos 5.000 millones de pesetas de entonces llegan a la industria española.

Esto significa una protección automática para la producción española y un sistema de primas a la exportación cuya balanza comercial era permanentemente negativa.

Algunos de los productos tradicionales de la exportación española que no tienen una demanda rígida sino flexible, padecieron las circunstancias bélicas que vivía Europa. La exportación de naranjas descendió de casi cinco millones de quintales a un mínimo de dos en el año 1918, para volver en el año 1920 a los niveles del siglo.

Gran Bretaña restringió su comercio y además aparecen nuevos competidores como era Palestina y Sudáfrica, que cuidaban más la calidad de las naranjas. España perdió una parte de su cuota de mercado en Europa, pero siguió jugando un papel decisivo con la exportación española.

La exportación de corcho, la industria de la construcción y la minería con la excepción de la hullera se vieron afectadas negativamente debido a la dificultad del transporte ferroviario pues padecía grandes estrangulamientos y durante los años de la postguerra se planteó una subida de tarifas.

La situación de la balanza comercial tenía un saldo negativo entre cien y doscientos millones de pesetas anuales para pasar de forma acelerada a presentar balances positivos entre doscientos a quinientos millones de pesetas.

Lo que había sucedido, es que se había estimulado la demanda por los países en guerra lo que hizo que los países neutrales encontraran unos mercados a los que anteriormente no podían acceder debido a su neutralidad.

La minería hullera asturiana había tenido siempre como inconveniente la dificultad de explotación y de transporte a ello unido su minifundismo. Su eterno problema era el precio y a comienzos de la década de los años 1910, su tasa de crecimiento era negativa, llegando el carbón importado al 40% del total.

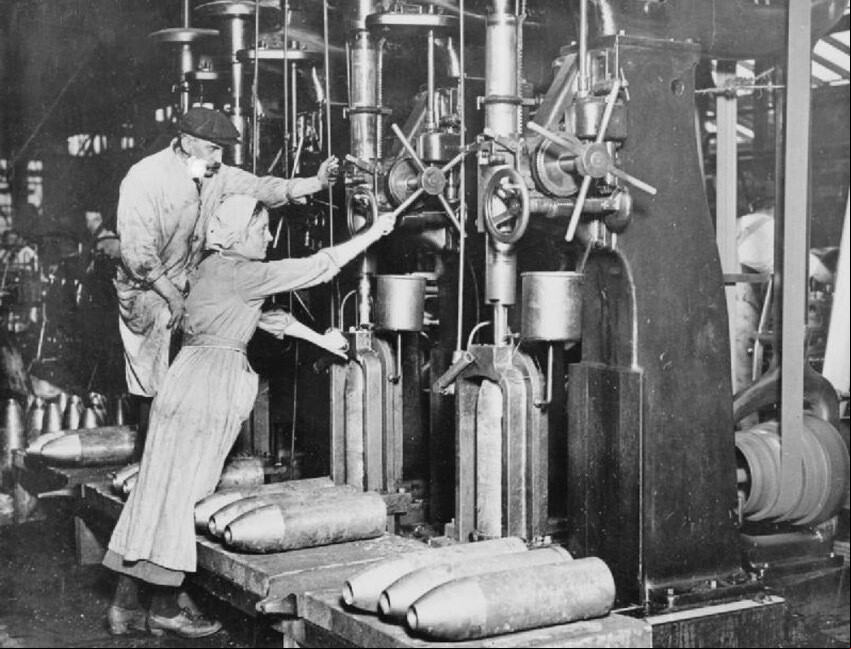

Durante la guerra hubo años con crecimientos del 20%, mientras que que el porcentaje de carbón exterior disminuyó al 10% y el número de mineros asturianos paso de 18.000 a 39.000. Los salarios reales se incrementaron en un 120% pero los beneficiarios fueron sobre todo los capitalistas, sirva como ejemplo que los beneficios de Duro Felguera pasaron de 2,5 millones a 17,6 millones.

El aumento de la demanda mundial y las dificultades creadas por el bloqueo alemán tuvieron como resultado una auténtica explosión de naviera

La siderurgia vasca vio multiplicar con catorce sus cifras de negocios. El rico por excelencia en estos momentos era el industrial vasco. La industria química pesada se vio favorecida por las dificultades del comercio con Alemania y aunque tuvo problemas para obtener determinados tipos de productos se puede afirmar que fue ampliamente beneficiada.

El aumento de la demanda mundial y las dificultades creadas por el bloqueo alemán tuvieron como resultado una auténtica explosión de navieras. Sólo en el año 1917 fueron creadas dieciséis y en el año 1921, fueron otras veintiuna.

Los precios de los transportes marítimos se multiplicaron por siete y los dividendos de estas compañías llegaron a ser del 20% en algunos casos.

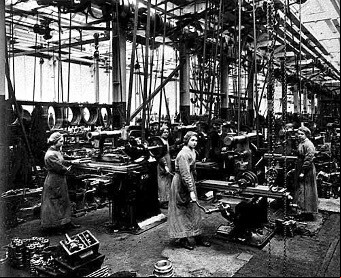

El valor medio de los tejidos de lana exportados por la industria catalana fue veinte veces superior al de la preguerra, mientras que el de los de algodón llegó a ser tres veces más altos. Se ha calculado que la fibra procesada por la industria textil catalana en estos años creció un 16%.

Se puede afirmar que la economía española se vio enormemente estimulada durante la Iª Guerra Mundial. Si analizamos las estadísticas podemos comprobar que con un índice 1900= 100 en el año 1918 el índice siderúrgico era de 1.072 y el de la producción eléctrica era de 560.

En las minas asturianas la productividad por trabajador era inferior al existente en Europa, pero todavía disminuyó más durante la guerra: Así se explica que la minería asturiana que no supo modificar sus procedimientos productivos entrara en una grave crisis en los inicios del año 1920. También las navieras que se habían visto beneficiadas tuvieron problemas cuando acabo la guerra.

La siderurgia vasca parece haber aprovechado la situación para lograr una importante modernización, en cambio Cataluña no lo hizo en la industria textil a pesar de su electrificación. Sólo tres de cuarenta y seis industrias textiles creadas en el periodo 1914-1915 eran sociedades anónimas.

Lo más llamativo fue el cambio producido en la balanza comercial, pues si la balanza tradicionalmente era deficitaria en el periodo de la guerra fue positiva pero volvió rápidamente con el final de la guerra a ser deficitaria.

La ley de protección de las industrias nuevas y de fomento de las ya existentes de marzo del año 1917 proporcionó exenciones fiscales y primas exportación.

Posteriormente, disposiciones más sectoriales supusieron la ordenación y nacionalización de las industrias relacionadas con la defensa nacional o la atribución de las concesiones mineras exclusivamente a ciudadanos españoles.

Desde el año 1921 se empezó a plantear la necesidad de una revisión arancelaria a la que se llegaría en febrero del año 1922. Siendo Cambó ministro de Hacienda.

El arancel estableció una barrera todavía más dura para las importaciones extranjeras en un país en el que ya existía un arancel que oscilaba entre el 15 al 50% para los productos que tuvieran competidor con los españoles.

El arancel de la hulla se duplicó y en general las trabas económicas a la importación fueron tan duras que se hubo de recurrir a una ley de autorizaciones arancelarias que permitieran la disminución del arancel para poder llegar a firmar tratados comerciales con otros países.

La crisis producida en la postguerra no debe hacer pensar en la inexistencia de transformaciones estables en la economía española

La crisis producida en la postguerra no debe hacer pensar en la inexistencia de transformaciones estables en la economía española como consecuencia de la primera guerra mundial.

No se produjo una contracción de la producción en todos los campos, pero hay dos aspectos que nos indican que la economía nacional se había colocado en un nuevo plano superior y más moderno.

Antes de que se produjera esa intervención estatal exigida por las distintas ramas industriales, se había producido una auténtica nacionalización, aunque parcial, de la industria y las finanzas españolas, la totalidad de la deuda del Estado, cifrada en 4.500 millones de pesetas, pasó a manos españolas y sucedió lo mismo con la mitad de los valores industriales.

Durante el periodo bélico quedó totalmente configurado el papel de la banca respecto de la economía española. Si a comienzos del siglo habían surgido ya muchas de las firmas bancarias que todavía siguen teniendo un papel decisivo en el país, aparecieron otras nuevas como el Banco Central y el banco Urquijo.

Sin embargo, el cambio más decisivo consistió en la modificación del centro de gravedad de la banca española, su progreso considerable en todos los terrenos y su papel creciente como financiadora de la industria nacional.

A principio de siglo todavía el capital de la banca catalana, que tenía un carácter mayoritario familiar, era el triple que el de la vasca. La crisis del Banco de Barcelona en el año 1920, supuso el principio del fin de esa relevancia en la banca catalana.

La banca española desarrolló un papel relevante y decisivo en la industria. Los consejeros de los siete bancos más importantes estaban presentes en un total de 274 sociedades que representaban el 49% del capital desembolsado. Esta vinculación entre banca e industria siguió siendo un rasgo distintivo de la economía española durante mucho tiempo.

Aunque no se redujo la producción alimentos la guerra mundial produjo un encarecimiento de los productos de primera necesidad debido a la exportación de los productos que eran rentables y en parte a las dificultades que encontraban las importaciones que eran necesarias.

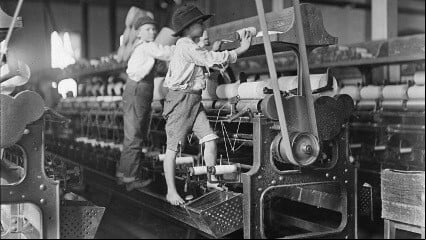

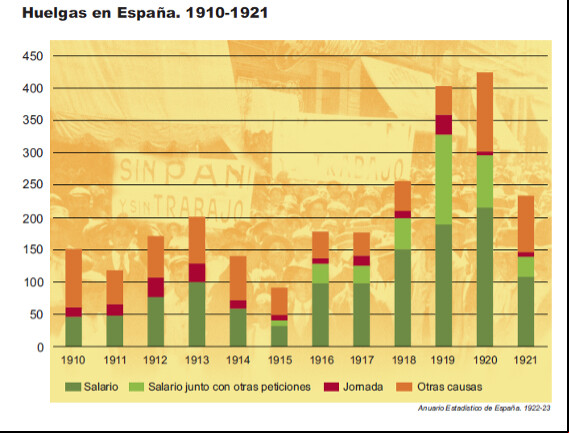

Los salarios crecieron debido a la presión sindical y a la buena bonanza económica, pero variaban en función del tipo de profesiones. Sin embargo este aumento de salarios no compensaba las subidas de los precios lo que provocó un deterioro de un 20% en la calidad de la vida del mundo obrero.

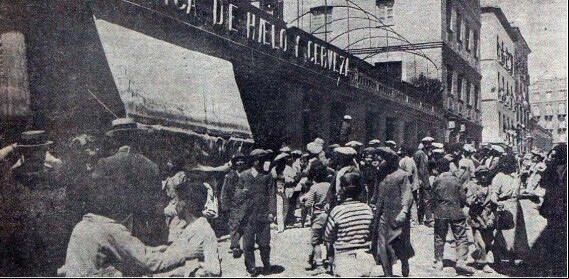

Aparecieron fuertes tensiones sociales e incluso motines por las dificultades de encontrar las subsistencias y este es el fondo de cómo se va desarrollando la vida política española de crisis en crisis ante su total incompetencia.