Necesitamos tu ayuda para seguir informando

Colabora con Nuevatribuna

Los políticos españoles posteriores al año 1913 no carecieron de cualidades, pero las circunstancias políticas españolas hicieron que la historiografía haya sido peyorativa hacia ellos, todo ello en un marco intelectual del regeneracionismo y la lenta modernización de la sociedad española, impedía a veces otros propósitos que no fueran la gestión de forma exclusiva.

En buena parte de los políticos de esta época de la monarquía alfonsina predomina una concepción puramente clientelar del poder. Sin embargo, otros fueron capaces de ejercer el poder con voluntad de defender un sistema liberal de cuyas limitaciones se daban cuenta, pero eran incapaces de superarlas al tiempo que no se cerraban a transformaciones legales importantes.

Las reiteradas negativas de Eduardo Dato quien tomará el relevo.

Eduardo Dato que procedía del grupo de Silvela fue el que introdujo las primeras disposiciones sobre la reforma social en España. Eduardo Dato había permanecido en la sombra del partido entre los años 1907 al 1909, que fue una señal de su inconformismo con la política desarrollada por su propio partido conservador e incluso pensó en su retirada política.

Azorín escribió “todo es discreto en el señor Dato, simplicidad y discreción, he ahí las dos características de un espíritu sutil y aristocrático”. Según escribe Azaña sobre la figura de Dato: “la modernización, la cordura, la prudencia de que yo hablo, estrictamente razonables se fundan en un conocimiento de la realidad, es decir en la exactitud”.

El marqués de Pidal reflexiona sobre el talante de Eduardo Dato “Si el diablo hubiera aparecido en una reunión, Silvela se hubiera ido atemorizado, yo mismo hubiera luchado a bofetadas y Dato se hubiera fumado un pitillo con él”.

El principal dirigente del partido liberal era el conde de Romanones. Azorín describe a Romanones como un profesional de la política, dueño y señor de una clientela que en las Cortes era capaz de recordar los nombres de todos y cada uno de sus clientes que a él se dirigían con una sonrisa.

Para el historiador Jesús Pabón habla de Romanones de la siguiente forma “Junto a la sabía, fácil y aplomada madurez de Sagasta, el era un principiante asustadizo; su oratoria distaba de la de Moret aproximadamente lo que su figura de la arrogancia de don Segismundo; hubiera sido un mediano pasante del bufete de Montero Ríos y, junto a Canalejas, como estadista y gobernante, no era nada”.

Para Ortega y Gasset, Romanones era un tanto ingenuo y simplón al presentar el instinto del poder como algo semejante al apetito sexual o al revelar, con el paso del tiempo, muchas de sus artimañas para mantenerse en el poder.

Dató toleró junto a él lo peor del conservadurismo, pero Romanones a menudo fue no sólo realista y hábil, sino que también resultó capaz de guiarse por los mejores principios del liberalismo. Acertó Dato en el no alineamiento durante la Iª guerra mundial, supo atraerse a los intelectuales hacia el campo monárquico, mantuvo la serenidad cuando se produjeron graves conflictos sociales y quiso dar una solución viable a las pretensiones autonomistas catalanas.

La primera parte de la guerra mundial transcurrió durante el gobierno de Eduardo Dato que duró hasta diciembre del año 1915. Consiguió reunir tras de sí a la mayor parte de los conservadores con un gobierno cuyo programa fue relativamente modesto, a pesar de la creación del Ministerio de Trabajo. Pero una vez que había estallado la guerra mundial se concentró fundamentalmente en el mantenimiento de la neutralidad española.

Procuró eludir el Parlamento. Las Cortes sólo estuvieron abiertas siete meses de sus veinticinco meses que duro su primer gobierno. Esta actitud le fue reprochada por el sector maurista que surgieron como consecuencia como fuerza política.

Maura había prometido mantener una actitud de apoyo al gobierno de Dato, pero su alejamiento de la actividad pública duró muy poco. Fue empujado a la vuelta de la vida política por personajes como Osorio y Goicoechea. El maurismo realizó una campaña de agitación que coincidía con la llevada a cabo en ese momento con la extrema derecha católica y no paraba de atacar al gobierno conservador de Dato.

El maurismo adoptó en su propaganda una actitud de apoyo a Alemania y que de esta forma coincidía con la extrema derecha e incluso mostró su apoyo al expansionismo español en Marruecos.

Osorio era un germanófobo, pero Maura mostraba una indiferencia a los intentos de ruptura de su sector con el sistema político vigente, ni son sus métodos habituales. Los mauristas en Madrid consiguieron un importante apoyo social dentro del campo de la derecha, pero la mayor parte de los parlamentarios mauristas habían sido elegidos por los procedimientos caciquiles que el resto de los parlamentarios, a pesar del discurso regeneracionista que esgrimían.

El maurismo no representaba un cambio cualitativo en el conservadurismo español. Sin embargo, Dato pudo demostrar que podía un eficaz renovador que Maura.

El deseo de evitar la reunión de las Cortes para evitar la creación de conflictos siempre aducía que los temas siempre estaban ya bien debatidos sobre todos en momentos de guerra.

La cuestión de las Mancomunidades jugó un papel político principal y se procura satisfacer las urgentes demandas del catalanismo. La Mancomunidad catalana fue juzgada por el catalanismo como una solución solo parcialmente satisfactoria para sus demandas políticas.

La guerra mundial trajo como consecuencia que las reivindicaciones catalanistas aumentaran y entre ellas se demandaba que el puerto de Barcelona fuera franco. Dato no estaba dispuesto a concederlo porque hubiera provocado grandes protestas en otras regiones.

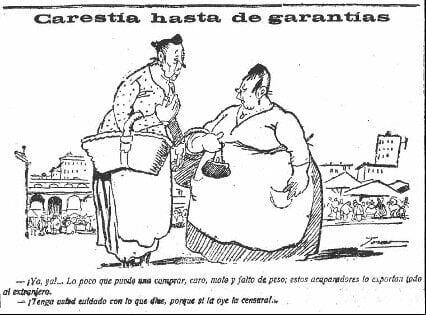

La guerra mundial había creado grandes conmociones en la economía española y Dato aprobó la ley de Subsistencia que estaba destinada al mantenimiento de los precios a través de la rebaja de aranceles, la prohibición de la exportación y el bloqueo de la subida de precios.

Dato aun teniendo un apoyo muy mayoritario entre los conservadores, intentó atraerse a los mauristas, pero fracaso y lo mismo sucede con el intento de atraer a De la Cierva. Como decía Ortega y Gasset, De la Cierva era la versión rústica del maurismo.

Era habitual que se produjera en el reinado de Alfonso XIII las crisis gubernamentales, cuando toda la oposición de mandaba la elaboración de medidas económicas que nunca se realizaban.

El conde de Romanones sucede a Eduardo Dato, como si el sistema de alternancia política siguiera existiendo, pero la forma de llevar a cabo las elecciones que no eran diferentes a la época de la alternancia política. De este modo sucede que en las elecciones del año 1916, saca mayoría el partido liberal, que le tocaba en el régimen de alternancia política.

Sin embargo, había otros aspectos que habían cambiado sustancialmente a nivel político, pues todos los partidos políticos se encontraban muy fraccionados, lo cual dificultaba el logro de mayorías parlamentarias que garantizaran un gobierno estable.

Dentro del campo liberal empezó a destacar Santiago Alba cuyas propuestas jugaron un papel muy importante en el campo del liberalismo. Este político había tenido una gran relación con el regeneracionismo y había tenido un pale predominante en el desarrollo de las Cámaras de Comercio.

Santiago Alba destaca por sus propuestas de acercamiento a la izquierda y parecía destinado a ser el sucesor de Canalejas. Sin embargo, se le acuso de hacer planteamientos utópicos y poco realistas.

Cuando Santiago Alba es nombrado ministro de Hacienda plantea un programa innovador y para ello cuenta con la ayuda como subsecretario de Chapaprieta. Se trataba de un programa con medidas que incluían una profunda reforma fiscal, el apoyo al desarrollo industrial del país que era muy escaso o la mejora de las infraestructuras que requerían de grandes inversiones.

Este programa se hubiera podido realizar pues el país se encontraba como consecuencia de la guerra mundial en un buen momento económico. Una de los proyectos claves para lograr financiación era el impuesto sobre los beneficios extraordinarios obtenidos durante el conflicto militar.

Sin embargo, este proyecto de Santiago Alba no se realizó debido a la oposición frontal de los partidos de la derecha española y donde cabe incluir a la derecha catalanista encabezado por Cambó.

La oposición de la derecha española fue muy combativa contra Santiago Alba y podemos hacer una gran crítica hacia este planteamiento conservador que impidió que el país avanzara. Los cambios planteados nunca pasaron del papel por la oposición frontal de los partidos de la derecha española.

Sin embargo, la posición de Cambó era más coherente pues decía que el estado español se negaba a solucionar los problemas económicos que ocasionaba la guerra mundial y que este mismo estado español carecía de autoridad para reclamar sacrificios a sacrificios a quien se habían beneficiado de ella.

Cambó no tenía una oposición cerrada al proyecto de Santiago Alba, sino que sus proyectos los clasificaba en tres apartados, los tolerables, los modificables y los inaceptables.

Cambó rechaza la idea del impuesto a los beneficiados extraordinarios que obtuvieron los industriales y los comerciantes debido a la guerra mundial, pues pensaba que estos beneficios se retraían fundamentalmente de Cataluña para favorecer a las zonas del interior de España y entre las beneficiadas era Castilla que era el feuda caciquil de Santiago Alba. El proyecto de Alba nunca contó con el apoyo del conde de Romanones y de ahí su fracaso

A la caída de Romanones le sucedió en el poder García Prieto, tratándose meramente en un cambio de nombres, pero no de política. Así podemos entender las palabras de Fernández Flórez que en tono irónico decía que “no llegaron a ser divulgadas sus diferencias, ni eran, en verdad, excesivamente precisas”.

Durante el gobierno de García Prieto dos fueron las cuestiones políticas principales, por un lado la situación social que presentaba características urgentes y el segundo punto fueron la creación de las Juntas Militares de Defensa.

Ante esta situación militar la actitud de los dirigentes liberales siempre fue dubitativa y blanda con respecto a este sector militar del ejército que se había unido a las Juntas militares.

En su inicio, éstas fueron toleradas, pero como cada vez era mayor su actividad, el conde de Romanones se dio cuenta del problema que se podría crear al país y ordenó su disolución, pero la realidad fue que esta no se llevo a cabo como había sucedido en otras épocas históricas con fenómenos parecidos que se producían en el ejército.

El temor al ejército era evidente en la clase política española. Gobernando García Prieto y siendo ministro de Guerra el general Aguilera, ordenó nuevamente la disolución de las Juntas Militares de Defensa y la detención de sus .

La reacción de la Junta Militar fue decidida y acabó venciendo, puesto que contaba con el apoyo de la mayoría de las guarniciones militares del país, El propio Alfonso XIII, que era contrario a la existencia de estas Juntas, acabó pidiendo al gobierno que negociaran con ellas.

La Juntas Militares quisieron imponer al presidente del gobierno, García Prieto el reconocimiento de su existencia en los inicios del año 1917. Como no quiso reconocerlas García Prieto presentó su dimisión.

Una vez más asistimos al papel determinante del ejército español en la vida política del país y donde los liberales fueron incapaces de enfrentarse a esta situación militar y nunca pudieron vencer sus demandas.

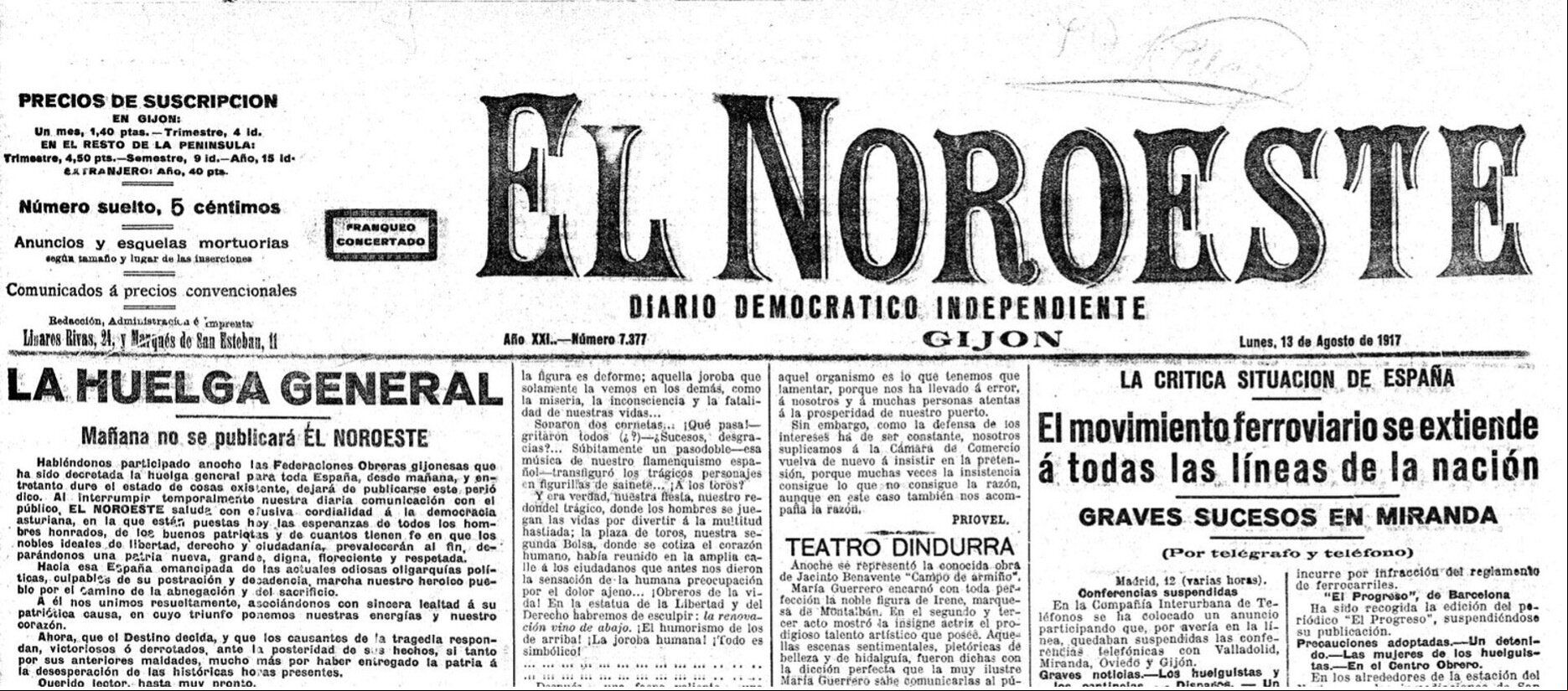

Tras la dimisión de García Prieto vuelve el conservador Eduardo Dato a la presidencia del gobierno, que tuvo que enfrentarse al problema que generaban las Juntas Militares al mismo tiempo que la agitación social iba en un preocupante aumento. Estos dos hechos están en la base de los acontecimientos de agosto del año 1917.

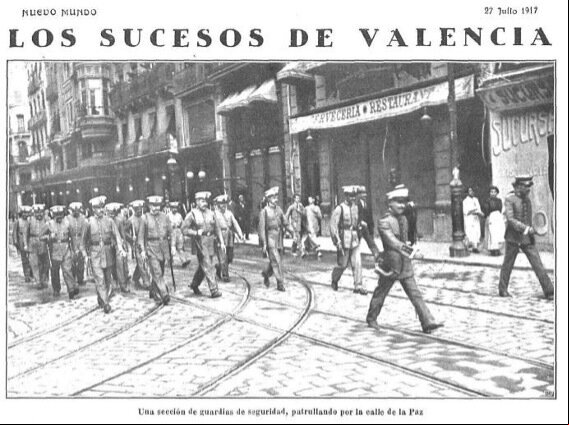

LOS SUCESOS DE AGOSTO DEL AÑO 1917

La protesta social y sindical experimentó un gran aumento a partir del año 1910, pero sobre todo a partir del inicio de la primera Guerra Mundial. El sindicalismo tenía muy poca implantación, no llegando al 5% de la clase obrera y además de daba en una zona geográfica muy localizada.

La situación cambió de forma radical. La UGT triplicó su afiliación entre los años 1910 y 1912, llegando a unos 130.000 afiliado. Posteriormente se produce un estancamiento y donde apenas llega a los 150.000 afiliados.

La presencia de nuevos líderes en el PSOE como era Julián Besteiro, nos señala el comienzo de la influencia socialista en el mundo intelectual y donde interactúan mutuamente tanto el PSOE como la UGT.

Esta nueva presencia de dirigentes al que debemos añadir a Francisco Largo Caballero hace que haya un control férreo de la UGT por parte del PSOE. Podemos comprobarlo cuando once de los del Consejo Nacional de la UGT, seis pertenecían a la dirección del PSOE en el año 1916.

La Confederación Nacional del Trabajo fue fundada en el año 1910, sólo empezó a tener relevancia a partir de la primera Guerra Mundial. Su implantación fundamentalmente se daba en Cataluña pues ahí estaba el 75% de su afiliación.

El programa inicial de la CNT era bastante ambiguo, pues como era habitual en la ideología anarquista el uso del arma de la huelga general era básico, al mismo tiempo planteaba que ésta debía ser usada con cuidado.

Hay que tener en cuenta que el motivo de la agitación social ea la fuerte subida de los precios que repercutían de forma alarmante en las clases trabajadoras, pues la subida de los salarios siempre estaba por debajo de la inflación.

Se alcanzan los 2.500.000 de jornadas pérdidas debido a las huelgas en el año 1916. Al mismo tiempo se observa que el fenómeno de las huelgas deja de tener un carácter local para hacerse más general y sobre todo se produce ya por gremios laborales y además se exigía el reconocimiento de los sindicatos.

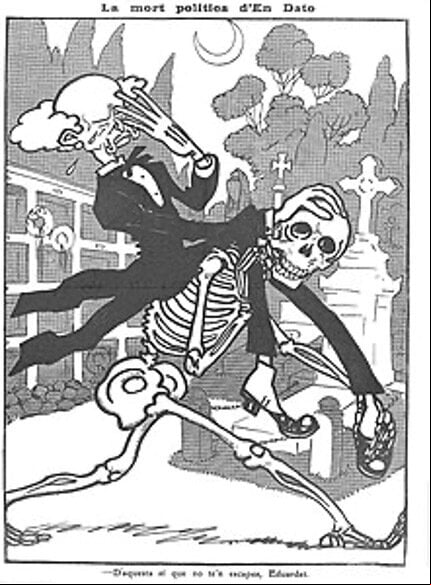

La Campana de Gracia de Barcelona titulada "La muerte política del Sr. Dato".

El pie dice: "De esta sí que no te escapas, Eduardito"

Se produce un fenómeno sindical a partir del año 1916, cual es la colaboración entre ambos sindicatos. Se produce en Zaragoza en julio del año 1916 una reunión entre CNT/UGT. En diciembre de ese mismo año se produce una huelga general que ha sido una de la más seguida de la historia de España.

Los medios gubernamentales no percibían la posibilidad de que se dieran fenómenos revolucionarios en España a mediados del año 1917. Sin embargo, la UGT y CNT firmaron en marzo del año 1917 un manifiesto donde amenazaban con la llamada a una huelga general si no se resolvía el problema de la subsistencia que sufría el pueblo español.

Como vemos en los inicios del año 1917, había dos grandes problemas políticos, el primero la cuestión social y la amenaza sindical de una huelga general y el otro que para el gobierno era más importante era la situación militar.

El desastre militar en Marruecos y la aparición del nacionalismo político en Cataluña hacen que vuelva a la escena pública los militares. Sin embargo ese malestar militar la Restauración la encauzaba nombrando siempre ministro de Defensa, a generales de gran prestigio como fue el general Luque.

Todas las protestas militares siempre acababan procediendo a cesiones del poder político como ya había sucedido en la Ley de Jurisdicciones del año 1905. La extrema debilidad del régimen de la Restauración, impedía cual reforma militar que era necesaria.

El ejército necesitaba ya una reforma desde finales del siglo XIX. Los datos son ilustrativos. Tenía 16.000 oficiales para un ejército de 80.000 hombres, Franca tenía 29.000 oficiales para un ejército de 540.000 hombres y Alemania tenía 42.000 oficiales para un ejército de 820.000 hombres.

La oficialidad suponía el 0% de los presupuestos militares, lo que ocasionaba que fuera un ejército sin apenas material y las tropas carentes de una buena preparación.

En España no existía un solo ejército sino dos, por un lado, estaban los intereses de la oficialidad destinada en Marruecos que chocaba con los oficiales en la península y chocaban por el proceso de ascensos militares por méritos de guerra. Además las distintas armas del ejército como eran la artillería y la infantería se llevaban muy mal.

Estallada la primera Guerra Mundial, tanto los generales Echague por el lado conservador como Luque por parte de los liberales trataron poco a poco ir amortizando plazas de oficiales que permitirían la creación de un ejército más importante.

Sin embargo, una protesta organizada por la guarnición de Barcelona, creando una Junta de oficiales y que excluyó por completo a los generales, rompiendo totalmente la tradición del control por parte del sistema político de la protesta militar.

La Junta de Defensa creada en Barcelona protestaba contra la oficialidad marroquí y la deficiente situación económica de la oficialidad, esto reproducía el sistema corporativista que evitaban el imprescindible reconocimiento de la supremacía civil.

El comienzo de la protesta de la Junta militar fue en otoño del año 1916, pero llegó a su máxima expresión en el verano del año 1917, cuando se trataron hacer unos ejercicios prácticos imprescindibles para conseguir los ascensos en el seño de la oficialidad.

El gobierno liberal adoptó una apariencia de firmeza para lograr la disolución de las Juntas o al menos hacer disminuir su capacidad de negociación. Los propios capitanes generales de Barcelona actuaron a la vez como representantes del poder central y como emisarios de las Juntas.

Los liberales habían demostrado su incapacidad para enfrentarse a las Juntas militares en junio del año 1917. Los militares junteros contaron con apoyos inesperados. Los Junteros habían ocultado entre sus peticiones y era la necesidad de una renovación política.

Ortega y Gasset escribió que los partidos de turno político “carecían de una mínima dignidad ni compostura literaria que son síntoma de una mente sana y atenta”, y entendía que estas peticiones militares erosionaban los principios constitucionales y añade “el poder civil hollado no era tal poder civil” y pidió la creación de unas Cortes Generales constituyentes para que hicieran una nueva Constitución.

Ante las dificultades políticas que iban surgiendo, Alfonso XIII siempre recurría al cambio del partido en el gobierno. El conservador Eduardo Dato asciende al poder y que su programa solo aspiraba a calmar todos los problemas existentes a través de evitar los enfrentamientos políticos.

La cuestión política de eludir el conflicto fue algo característico de la Restauración y el propio Dato era su máximo exponente. Parece que acepta las propuestas de la Junta de Defensa con la finalidad de irlas disminuyendo y para ello nombra al general Fernando Primo de Rivera.

Esta política de Dato fracasa totalmente y si alguna vez había levantado apoyos en la población por una renovación política esta se ve rápidamente decepcionada.

El catalán Cambó se queja y valora que el planteamiento que proponía era “que toda la vida política siguiera igual como si nada hubiese que hacer ni que mudar, ni que corregir ni que mudar”. Miguel de Unamuno considera que Dato daba la impresión de “velar el manómetro impedía que marcara la presión de la caldera”.

Cambó intentó aglutinar el descontento existente ante la negativa de Dato de reunir las Cortes, para ello convocó una Asamblea de parlamentarios en Barcelona, con la finalidad de conseguir que desde el poder se llegara a aceptar la reforma política.

Intentaba lograr que colaboraran todos los grupos políticos donde se intentará crear una nueva forma de hacer política.

Los mauristas siempre habían acogido con agrado las demandas de las Juntas de Defensa y creían que Alfonso XIII llamaría a Maura para formar gobierno. Sin embargo esto no sucedió y el nombrado fue Eduardo Dato, lo que hizo que los mauristas llevaran a cabo protestas antimonárquicas.

El maurismo hacía imposible una renovación y el papel renovador quedaba entonces en manos de las izquierdas. A la Asamblea celebrada el diecinueve de julio, solamente asistieron 71 de los 760 parlamentarios y por lo tanto sólo representaba una parte muy limitada de la política nacional pues estaban representados el reformismo, el republicanismo, los socialistas y los diputados catalanes.

Se aprobó un programa político que se basaba en un cambio político democrático de la vida pública a través de la convocatoria de unas Cortes Constituyentes. Cambó mantenía os con la monarquía y con las Juntas de Defensa y quería conseguir un cambio político pero sin afectar a la monarquía.

Los militares juntero enseguida muestran reticencias ante la presencia de los catalanistas, pero estas reticencias aumentaron todavía más tras leer un artículo publicado por el diputado republicano, Marcelino Domingo, donde pedía que los soldados crearan sus propios sindicatos que fueran capaces de desobedecer a sus oficiales.

El PSOE presentaba un programa muy parecido al elaborado por la Asamblea de Barcelona y que también coincidía don el de la CNT. El PSOE intentaba que los anarquistas se moderaran. Largo Caballero visitó Barcelona para intentar conseguir que los anarquistas no lanzaran una actividad revolucionaria.

Al mismo tiempo que se producía la Asamblea parlamentaria de Barcelona, se producía un conflicto con los ferroviarios. Algunos piensan que este conflicto fue apoyado desde el gobierno con la finalidad de provocar un estallido revolucionario.

La tensión social y política era muy grave. Si se puede acusar al gobierno de Dato de permanecer en una actitud pasiva ante los problemas, pero como estamos viendo era una práctica habitual de los gobiernos de la época dejar que los problemas se pudrieran sin dar soluciones.

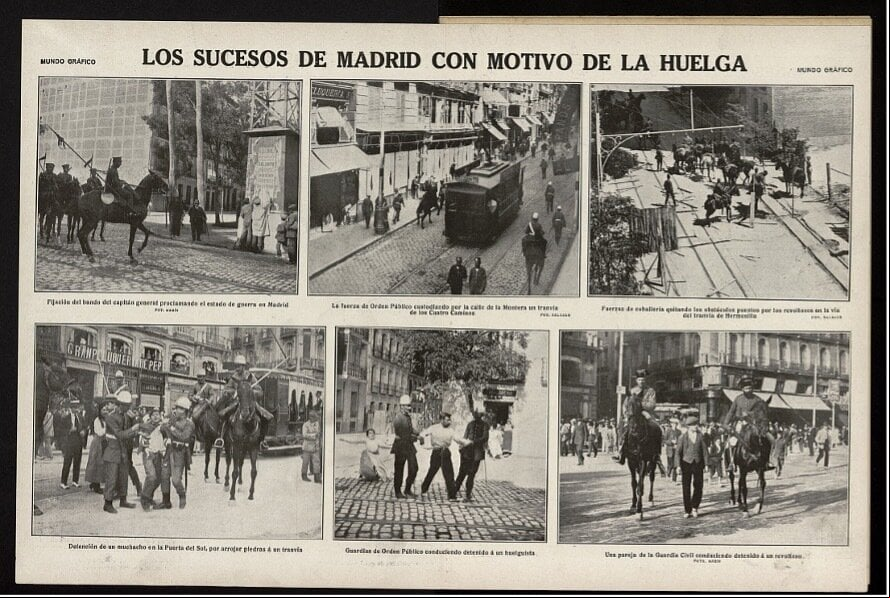

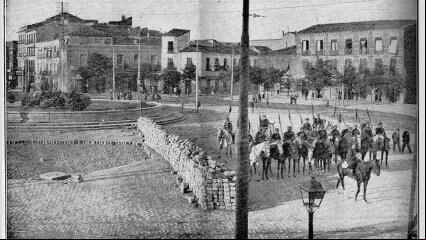

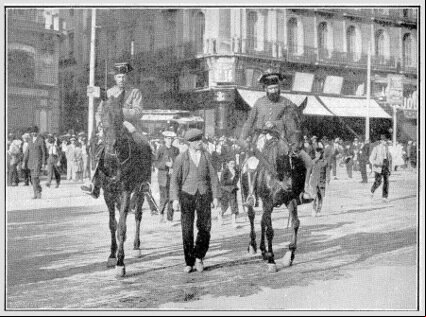

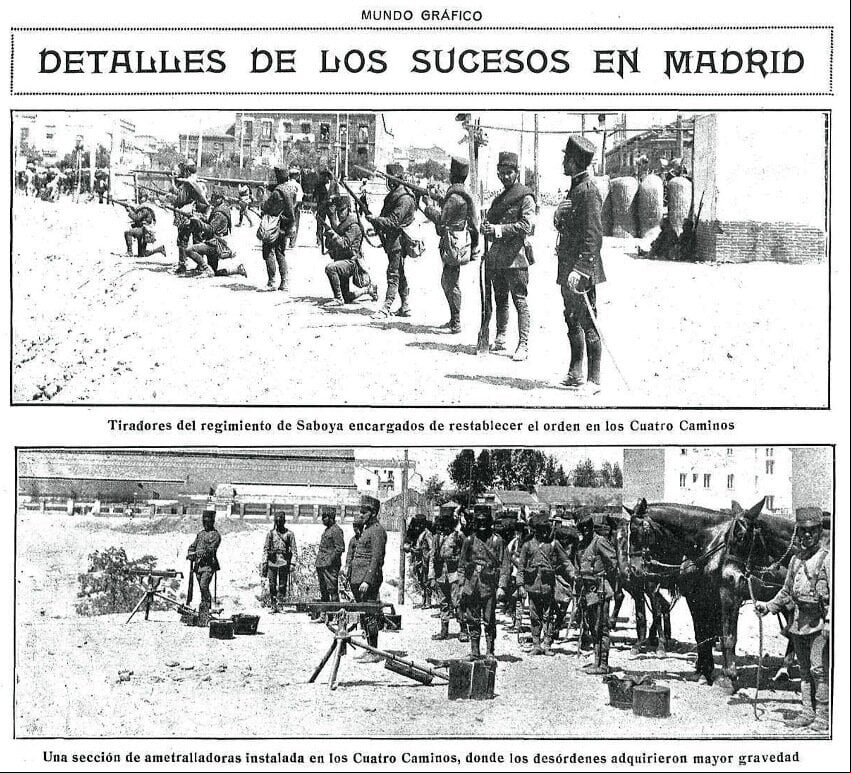

Al no encontrar solución a la huelga de ferroviarios en Valencia, el sindicato ferroviario a nivel nacional convoca una huelga general el nueve de agosto. Todo el movimiento socialista así como el movimiento anarquista produciéndose procesos revolucionarios entre los días, diez al trece de agosto.

El socialista Prieto disponía de armas y Besteiro quiso aplazar el momento de la huelga y su planteamiento era puramente reivindicativo. Pablo Iglesias consideraba una locura esta huelga a pesar de que sus planteamientos eran parecidos a los de la Asamblea de Parlamentarios.

Para Pablo Iglesias Posse, la Restauración era una síntesis de todo lo malo y ruin y era imprescindible una renovación para que los militares jugaran el papel de disolventes. En este conflicto laboral se usó la violencia.

Los incidentes de la huelga de agosto fueron muy graves, especialmente en Asturias, pues hubo una gran represión con los mineros y donde se produjeron ochenta muertos y más de dos mil detenidos.

El ejército se unió totalmente ante estos acontecimientos. Es la ciudad de Sabadell, donde está el regimiento e Márquez, hubo diez muertos y el capitán general de Cataluña, el general Marina no tuvo el menor reparo en detener, violando su inmunidad parlamentaria, al diputado republicano Marcelino Domingo.

De este proceso revolucionario se sacaron algunas conclusiones:

- El sistema de la Restauración no ofrecía posibilidades de una renovación política. Cambó afirmó que hay dos formas de provocar la anarquía, pedir lo imposible y retrasar lo inevitable.

- El sistema de la Restauración supo ser liberal y moderado ante circunstancias revolucionarias como las sucedidas. Tanto Maura como Dato evitaron una represión indiscriminada por parte de los militares en contra de los dirigentes de la huelga y del republicano Marcelino Domingo.

- El ejército, los sindicatos y los parlamentarios no tenían objetivos comunes.

Lo que entró en cuestión tras estos hechos fue la crisis total de la Restauración, a pesar de que duró otros cinco años. Para Ortega y Gasset decía “que si un sistema de viejo equilibrio se había roto, el nuevo no se había alzado todavía”.

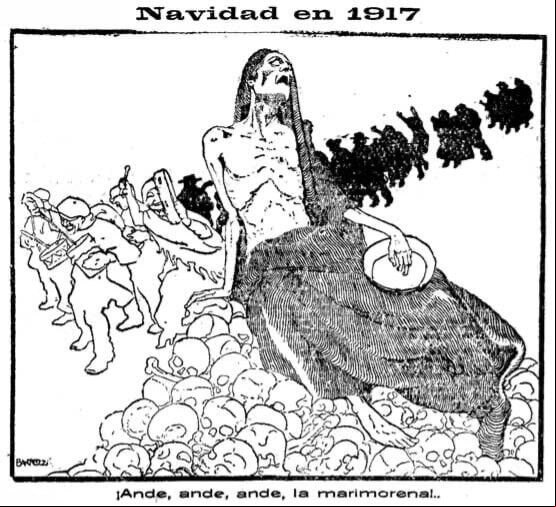

Los sucesos de 1917 y Navarra.

Siguiendo las reivindicaciones catalanas de autonomía se unieron las tres Diputaciones del País Vaco se sumaron a estas reivindicaciones e intentaron también atraer a la Diputación navarra.

La Diputación pidió ser asesorada por el Consejo Foral, que hasta entonces no había tenido ninguna utilidad. Ante esta situación los consejeros forales se dividieron.

Casi todos reconocieron la justicia de las reclamaciones de los catalanes y vascos, pero la mayoría pensó que esto no convenía a Navarra, debido a las dificultades en que estaba pasando España.

Sin embargo hubo una minoría que si declaró favorable a que Navarra se sumara al movimiento y tuviera un Estatuto sobre la base de respetar el régimen jurídico especial navarra destacando entre ellos Aranzadi.

La minoría del Consejo Foral no respondía sólo a los planteamientos del PNV, sino a las de los más diversos grupos españolistas. En los siguientes años, los integracionistas del foralismo navarro junto a los vasquistas españoles continuaron manifestándose pos su cuenta.

En otoño del año 1918 había un gobierno liberal encabezado por el conde de Romanones y la finalidad era el de resolver el problema de las autonomías,

En Pamplona se reunieron los representantes de los municipios navarros el treinta de diciembre con la Diputación y con los parlamentarios y en dicha reunión se dieron dos planteamientos que seguirán vigentes aun hoy en día:

- El primero protagonizado por los nacionalistas y que coincidían con los fueristas de 1839 que propugnaban que tanto las Vascongadas como en Navarra se produjera la derogación de la ley del veinticinco de octubre del año 1839, es decir, la vuelta a la situación anterior y en Navarra significaba la derogación de la Ley Paccionada del año 1841.

- La segunda la mayoría de parlamentarios que planteaban una reintegración foral sobre las bases de la Ley Paccionada del año 1841 y decían: “Siendo aspiración constante la reintegración de su régimen foral… considera la Asamblea llegada la oportunidad de que partiendo del régimen jurídico actual haga presente la Diputación al Gobierno que Navarra reitera una vez más sus propósitos de restaurar sin quebranto de la unidad de España la integridad de sus facultades forales con derogación de todas las leyes y disposiciones que a ella se opongan…”.

Al final todo quedó en nada y además todo se terminó con el golpe militar del general Primo de Rivera.